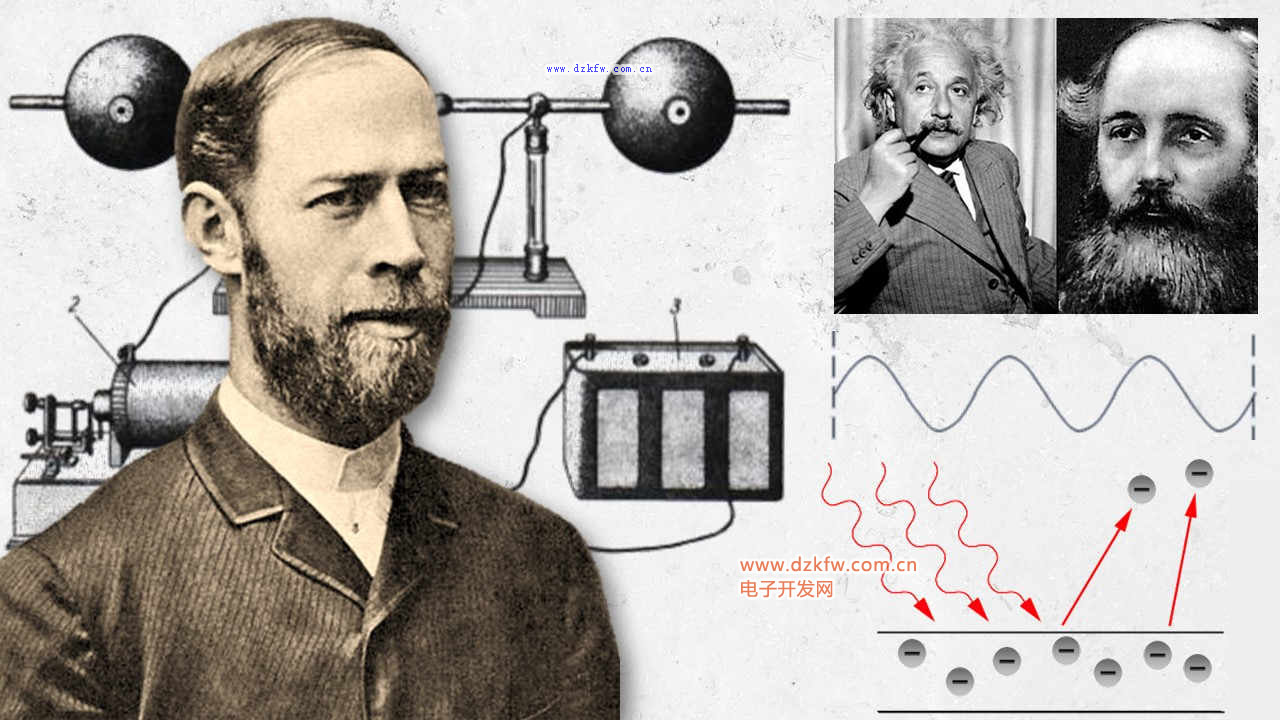

圖2.1.4德國物理學家海因里希·魯道夫·赫茲(HeinrichRudolfHertz,1857—1894年)

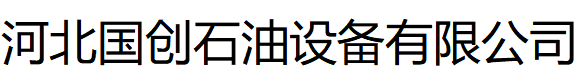

1887年,赫茲剛剛30歲,新婚燕爾,他站在卡爾斯魯厄大學的一間實驗室里,專心致志地擺弄著他的裝置。裝置很簡單,其主要部分是一個電火花發生器,有兩個大銅球作為電容,并通過銅棒連接到兩個相隔很近的小銅球上。導線從兩個小球上伸展出去,纏繞在一個大感應線圈的兩端,然后又連接到一個梅丁格電池上,將這個古怪的裝置連成了一個整體。

赫茲全神貫注地注視著那兩個幾乎緊挨在一起的小銅球,然后合上了電路開關。頓時,電的魔力開始在這個簡單的系統里展現出來:無形的電流穿過裝置里的感應線圈,并開始對銅球電容進行充電。赫茲冷冷地注視著他的裝置,在心里面想象著電容兩端電壓不斷上升的情形。在電學領域攻讀了那么久,赫茲對自己的知識是有充分信心的。他知道,當電壓上升到20000V左右時,兩個小球之間的空氣就會被擊穿,電荷就可以從中穿過,往來于兩個大銅球之間,從而形成一個高頻電感電容振蕩回路(LC回路)。但是,他現在想要觀察的不是這個。

果然,過了一會兒,隨著細微的“啪”的一聲,一束美麗的藍色電花爆開在兩個銅球之間,整個系統形成了一個完整的回路,細小的電流束在空氣中不停地扭動,綻放出幽幽的熒光。火花稍縱即逝,因為每一次放電都伴隨著少許能量的損失,使電容兩端的電壓很快又降低到擊穿值以下。于是這個“怪物”養精蓄銳,繼續充電,直到再次恢復飽滿的精力,開始另一場火花表演。

赫茲更加緊張了。他跑到窗口,將所有的窗簾都拉上,同時又關掉了實驗室的燈,讓自己處在一片黑暗之中。這樣一來,那些火花就顯得格外醒目。赫茲揉了揉眼睛,盯著那串間歇放電的電火花,還有電火花旁邊的空氣,心里想象了一幅又一幅的圖景。他不是要看這個裝置如何產生火花短路,而是為了求證那虛無縹緲的“電磁波”的存在。那是一種什么樣的東西啊,它看不見,摸不著,誰也沒有看見過、驗證過它的存在。可是,赫茲對此堅信不疑,因為它是麥克斯韋理論的一個預言,而麥克斯韋理論在數學上簡直完美得像一個奇跡!仿佛是上帝之手寫下的一首詩歌。這樣的理論,很難想象它是錯誤的。赫茲吸了一口氣,又笑了:“不管理論怎樣無懈可擊,它畢竟還是要通過實驗來驗證的呀!”如果麥克斯韋是對的話,那么每當發生器火花放電的時候,在兩個銅球之間就應該產生一個振蕩的電場,同時引發一個向外傳播的電磁波。赫茲轉過頭去,在不遠處,放著兩個開口的長方形銅環,其接口處也各鑲了一個小銅球,那是電磁波的接收器。如果麥克斯韋所說的電磁波真的存在,那么它就會飛越空間,到達接收器,在那里感生一個振蕩的電動勢,從而在接收器的開口處也同樣激發出電火花來。

實驗室里面靜悄悄地,赫茲一動不動地站在那里,仿佛他的眼睛已經看見那無形的電磁波在空間穿越。當發生器上產生火花放電的時候,接收器是否也同時感生出火花來呢?赫茲睜大了雙眼,他的心跳得快極了。此時,銅環接收器突然顯得有點異樣,赫茲簡直忍不住要大叫一聲,他湊到銅環的前面,明明白白地看見似乎有微弱的火花在兩個銅球之間的空氣里躍過。是幻覺,還是心理作用?不,都不是。一次、兩次、三次,赫茲看清楚了:雖然它一閃即逝,但千真萬確,真的有火花正從接收器的兩個小球之間穿過,而接收器既沒有連接電池,也沒有任何能量來源。赫茲不斷地重復著放電過程,每一次,火花都聽話地從接收器上被激發出來,在赫茲看來,世上簡直沒有什么能比它更美麗了。

良久良久,終于赫茲揉了揉眼睛,直起腰來。現在一切都清楚了,電磁波真真實實地存在于空間之中,正是它激發了接收器上的電火花。他勝利了,麥克斯韋的理論也勝利了,物理學的一個新高峰——電磁理論終于被建立起來了。偉大的法拉第為它打下來地基,偉大的麥克斯韋建造了它的主體,而今天,他——偉大的赫茲,為這座大廈封了頂。(摘編自曹天元《量子物理史話》)

1888年,德國物理學家海因里希·魯道夫·赫茲首先用實驗的方法獲得了電磁波,并且通過電諧振接收到它,這就證實了電磁波的實際存在。后來又通過實驗發現,電磁波在金屬表面上要反射,在金屬凹面鏡上反射后會聚焦,通過瀝青棱鏡時要發生折射等現象。從而證實了光波在本質上跟電磁波是一樣的。

早在1862年,年僅31歲的英國物理學家麥克斯韋就從理論上科學地預言了電磁波的存在,但是他本人并沒有能夠用實驗證實。一些對電磁波理論持反對態度的人不斷發難:“誰見過電磁波?它是什么樣子?拿出來看看!”

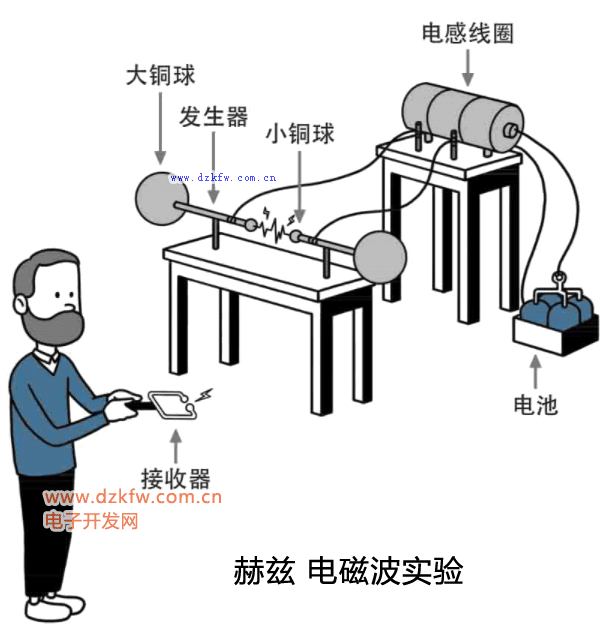

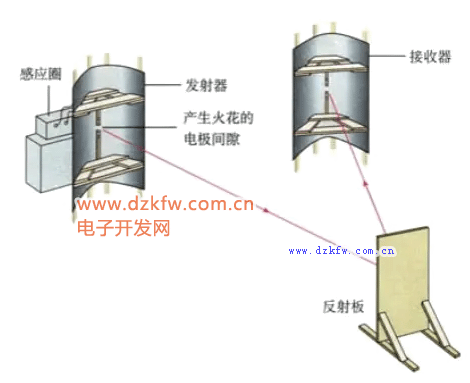

第一個證明電磁波存在的就是德國物理學家赫茲(圖2.1.4)。1888年2月,他公布用自行設計的裝置(如圖2.1.5a所示)完成了這一轟動科學界的實驗。

1886年,29歲的赫茲在做放電實驗時,偶然發現身邊的一個線圈兩端發出電火花,如圖2.1.5b所示,這些小火花在迅速地來回跳躍。他想到,這可能與電磁波有關。

后來,他制作了一個十分簡單而又非常有效的電磁波金屬探測器——諧振環,就是把一根粗銅絲彎成環狀,環的兩端各連一個金屬小球,球間距離可以調整。最初,赫茲把諧振環放在放電的萊頓瓶(一種早期的電容器)附近,如圖2.1.5c所示,反復調整諧振環的位置和小球的間距,終于在兩個小球間閃出電火花。

▲圖2.1.5赫茲用諧振環(金屬圈)檢驗電磁波的存在

a)赫茲的實驗裝置(電磁波發生器+接收器)原理圖 b)通電線圈產生電磁波

c)萊頓瓶(電容器)放電產生電磁波

赫茲認為,這種電火花是萊頓瓶放電時發射出的電磁波被諧振環接收后而產生的。后來,赫茲又用諧振環接收到其他裝置產生的電磁波,諧振環中也發出了電火花。所以,諧振環就好像收音機一樣,它是電磁波的接收器。就這樣,人們懷疑并期待已久的電磁波終于被實驗驗證了。

1888年2月13日,赫茲在柏林科學院將他的實驗結果公布于世。這讓整個科學界為之震動。赫茲實驗不僅驗證了電磁波的存在,同時也導致了無線電通信的產生,開辟了電子技術的新紀元。

赫茲在1894年元旦去世,終年不到37歲。但是,赫茲對人類的貢獻是不朽的,人們為了永遠紀念他,就把頻率的單位定為“赫茲”。

為了測量電磁波的速度,赫茲在暗室遠端的墻壁上裝上可反射電波的鋅板,如圖2.1.6所示,入射波與反射波重疊應產生駐波。赫茲先求出振蕩器(電感電容組成的諧振器)的頻率ν,又以接收器檢波器量得駐波的波長λ,二者乘積即電磁波的傳播速度。為了測量的準確性,他把檢波器放在距振蕩器不同距離處檢測加以證實,正如麥克斯韋預測的那樣,電磁波傳播的速度等于光速。1888年,赫茲的實驗成功了,而麥克斯韋理論也因此獲得了無上的光彩。赫茲在實驗時曾指出,電磁波可以被反射、折射和偏振,如同可見光、熱波一樣。由他的振蕩器所發出的電磁波是平面偏振波,其電場平行于振蕩器的導線,而磁場垂直于電場,且兩者均垂直于傳播方向。

圖2.1.6赫茲用入射波與反射波重疊產生的駐波測量電磁波的速度

此后,1890年,波波夫(1859—1906年)演示了一個無線電接收器。1896年,馬可尼(1874—1937年)實現了收發無線電報信號達到6km。1901年,馬可尼實現了橫跨大西洋的無線電報通信。

返回頂部

返回頂部 刷新頁面

刷新頁面 下到頁底

下到頁底