研究得最早可能也最多的是管道流動中的損失。

導(dǎo)讀

流動損失的全稱應(yīng)該叫流動中的機械能損失,是流動中機械能不可逆地轉(zhuǎn)化為熱能的現(xiàn)象。與固體運動中的機械能損失類似,流動損失也來源于摩擦作用,只不過這種摩擦作用不止發(fā)生在邊界上,而是幾乎發(fā)生在流體內(nèi)部的所有地方。減小流動損失,就是要減小流體內(nèi)部的摩擦作用,也就是減小流體內(nèi)部各處不必要的加減速和摻混。

01. 所謂流動損失

可能很多人在中學(xué)時才第一次接觸到能量損失這個概念,兩個小球的彈性碰撞沒有動能損失,塑性碰撞就有動能損失。這里所說的損失,并不是說能量消失了,而是能量從好用的能量變成了不好用的能量。

能量可以分為機械能、熱能、電能、化學(xué)能、核能等,這其中最不好用的就是熱能。本書講的是流體力學(xué),所以只討論機械能和熱能(即流體的內(nèi)能)的相關(guān)問題。

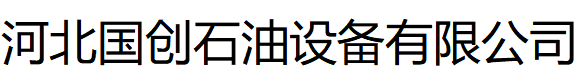

讓機械能轉(zhuǎn)化成熱能很簡單,而讓熱能轉(zhuǎn)化成機械能卻很困難,因此我們說,機械能是高品位的能量,熱能是低品位的能量。有些情況下,機械能轉(zhuǎn)化成了熱能就沒辦法再轉(zhuǎn)化回來了,這時就說機械能損失了。

例如,小球在地面上彈跳并最終靜止,小球變熱,但靜止的小球是不可能通過降溫重新彈跳起來的。流體在流動中會與壁面產(chǎn)生摩擦,流體之間也有摩擦,相應(yīng)地就會產(chǎn)生機械能損失,稱為流動損失。

02. 流動損失的原理

流體微團在移動過程中只要發(fā)生了變形,就會產(chǎn)生機械能與內(nèi)能之間的轉(zhuǎn)化。變形分為兩種:一種是體積變形;另一種是角變形。純粹的壓縮和膨脹這類體積變形是可逆的,即機械能轉(zhuǎn)化成的內(nèi)能還可以轉(zhuǎn)化回機械能。而角變形則不同,流體發(fā)生角變形的過程是機械能單向地轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,這個過程是不可逆的,或者說產(chǎn)生了流動損失。

因此,流動損失產(chǎn)生于含有角變形的流動中。

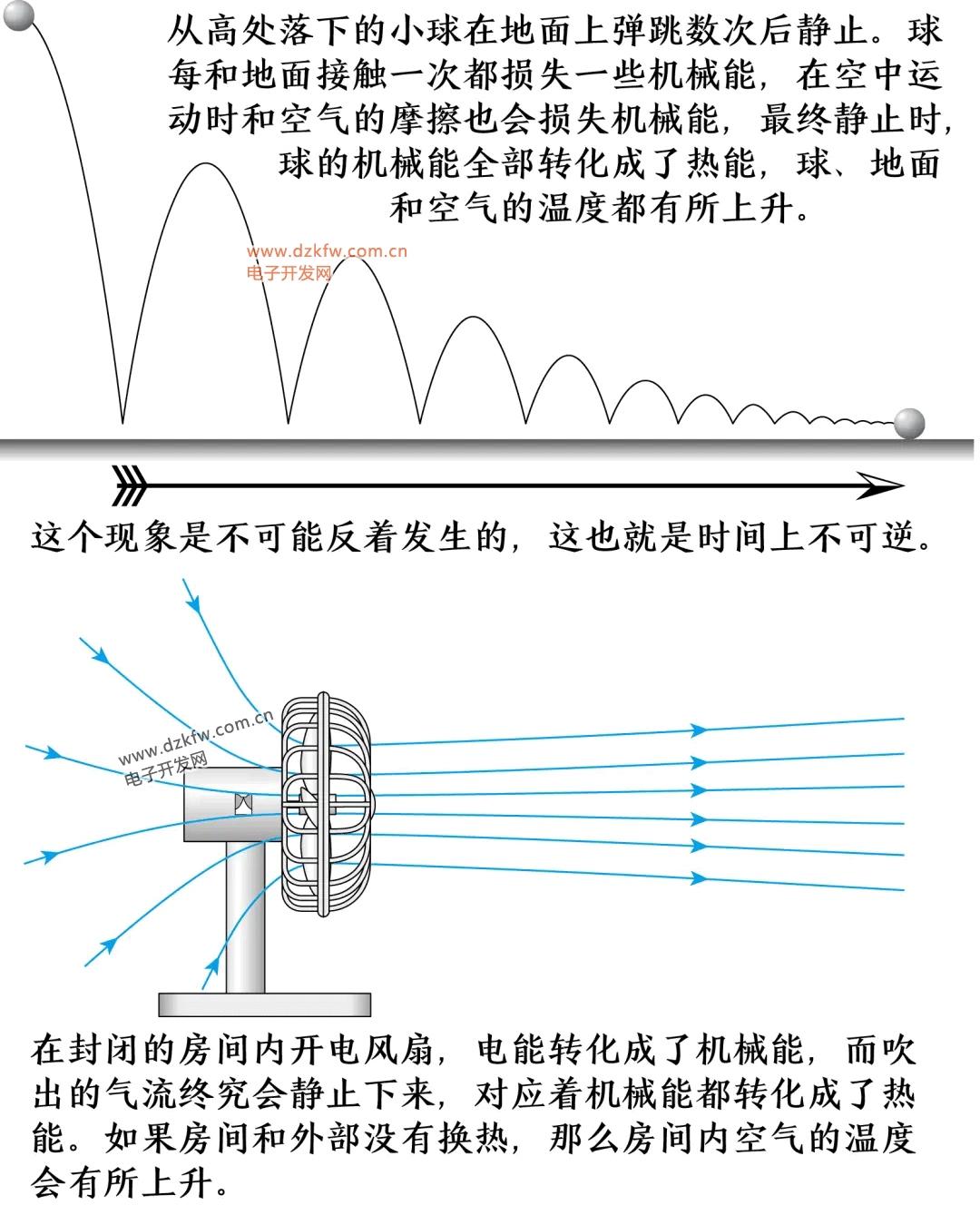

03. 摩擦損失

摩擦損失特指流體和固體之間摩擦引起的損失,這個概念是從固體之間的摩擦來的。然而,流體在和固體接觸的邊界上存在著無滑移條件,即流體和固體之間并沒有相對運動,因此流體中的摩擦損失都是流體之間的摩擦產(chǎn)生的。

04. 摻混損失

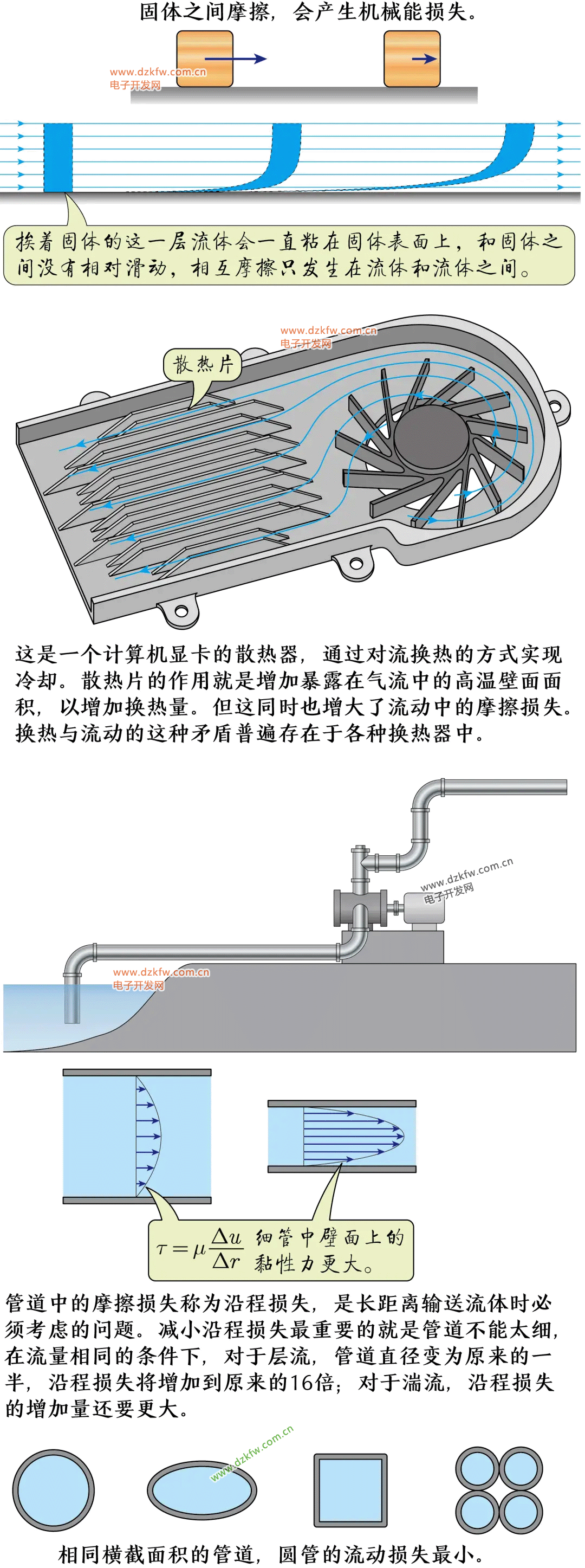

摻混損失特指發(fā)生在遠離壁面的流體之間的摩擦引起的損失。例如,分離區(qū)、尾跡、射流等流動都會產(chǎn)生摻混損失。

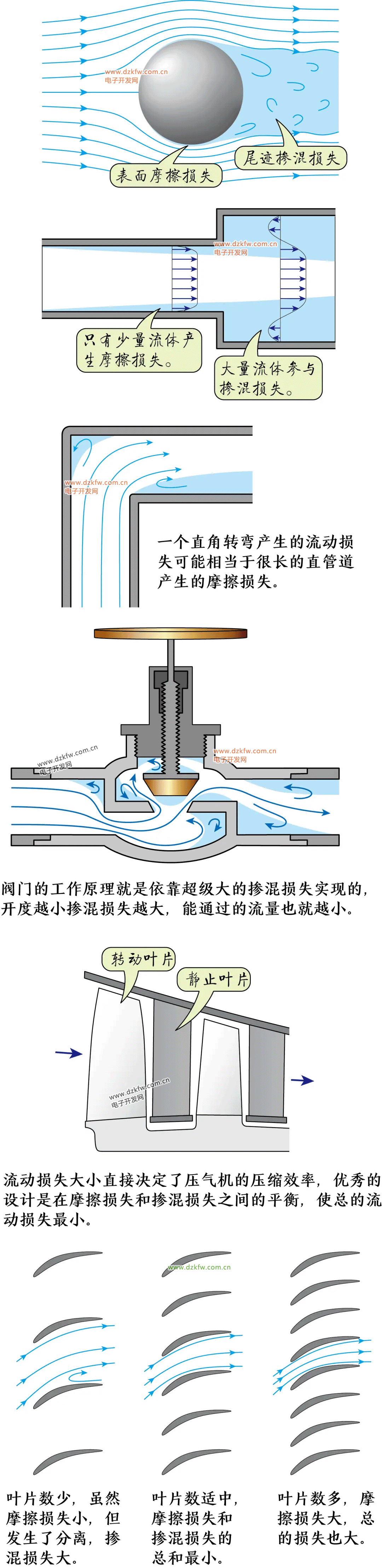

在絕大多數(shù)流動中,流體在壁面附近的角變形是最嚴重的。因此,對某一團流體來說,摩擦引起的損失通常大于摻混引起的損失。然而,多數(shù)流體并不流經(jīng)壁面附近,只有少量流體有摩擦損失。當流動有分離時,就會有大量流體被卷入其中產(chǎn)生摻混損失。所以,從總效果上看,很多流體機械的摻混損失都比摩擦損失大。

05. 激波損失

氣體經(jīng)過激波時,在很短的距離內(nèi)(與分子自由程相當)被突然壓縮,過程不符合流體力學(xué)定律,而應(yīng)該用基礎(chǔ)物理學(xué)解釋,這超出了一般流體力學(xué)知識的范圍。如果仍然把氣體當作連續(xù)的流體來考慮,可以這樣理解激波損失:如果說沒有損失的壓縮對應(yīng)完全彈性變形,則激波壓縮含有塑性變形,一部分機械能不可逆地變成了內(nèi)能,這就是激波損失。

06. 管路損失

管道的流動損失是工程上最常遇到的流動問題之一。通常把管道的流動損失分為沿程損失(Friction Losses)和局部損失(Minor losses)兩類。從沿程損失英文名字上可以看出它就是摩擦損失,而局部損失則主要是局部的摻混損失。但英文的Minor losses名字取得不太好,因為這部分損失可能一點都不Minor。

07. 總結(jié)

和流動阻力對應(yīng),流動損失也是流體工程師們?nèi)粘P枰幚淼膯栴}。對于各種管路、泵與風(fēng)機、各類熱機、空調(diào)、給排水、暖氣、通風(fēng)等設(shè)備,都需要優(yōu)化設(shè)計以減小流動損失。而對于閥門等部件,則需要的是損失恰好滿足需求的設(shè)計。

流動損失一般不容易用簡單的理論分析得出定量結(jié)果,多數(shù)情況都需要用數(shù)值模擬或者實驗。目前的數(shù)值模擬對于流動損失的計算還不是很有把握,實驗測量仍然是重要的一環(huán),工程上存在著很多用于損失估算的經(jīng)驗公式,基本都是根據(jù)實驗數(shù)據(jù)總結(jié)出來的。

返回頂部

返回頂部 刷新頁面

刷新頁面 下到頁底

下到頁底