大家好,今天和大家聊一聊激光是如何產生的。

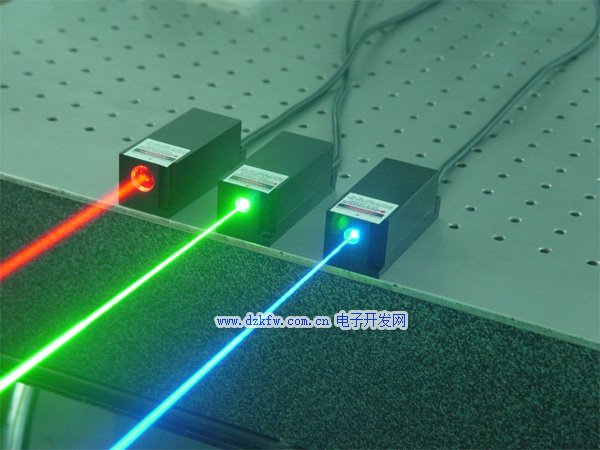

激光在當今世界,不論是軍事領域,還是生活領域都有著十分廣泛的應用,所以我們對于激光也比較熟悉,但如果要是問激光是如何產生的,可能大多數人就不太清楚。

激光,顧名思義,它也是光的一種,與光的產生原理是一致的,但在“光”的前面加了一個“激”,就說明它還不同于普通的光,激光比光能量要大很多,甚至在可以應用在武器上面,好了,廢話不多說,下面直接切入正題。

激光從哪里來?

可以肯定的說:激光是從原子中來的,這件事情我們要追溯到100年前,丹麥有一名物理學家為了解釋氫光譜量子化的問題,提出了一個全新的原子模型,這位科學家就是后來著名的量子力學哥本哈根學派領袖波爾,故這個全新的原子模型被命名為:波爾模型。

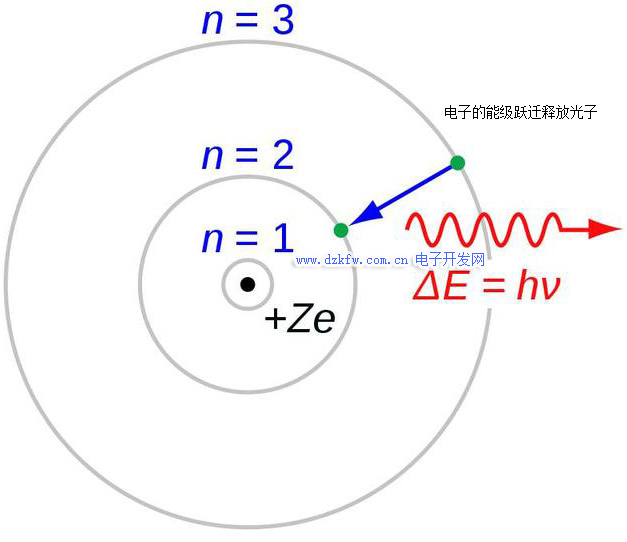

波爾模型:原子由原子核與電子構成,原子核居中,電子圍繞原子核做運動,不過電子的運動并不是隨意的,但是有幾條特定的軌道,電子只能在這幾條特定的軌道內運動,電子從軌道到另外一條軌道,只能通過躍遷的方式,也就是不連續的、瞬時的跳躍運動。

我們將最靠近原子核的電子軌道稱為:基態,這條軌道上的電子能量是最低的

基態之外的第一條軌道稱為:第一激發態,這條軌道上的電子會比基態上的電子能量高

第一激發態之外的第一條軌道稱為:第二激發態,第二激發態上軌道的電子比第一激發態高

以此類推

如果電子從基態吸收了能量,那么就會躍遷到激發態,如果電子從激發態躍遷到基態,那么就會釋放能量,光的產生就源于電子躍遷。

例如:在基態在有一個電子,然后電子受到了外界的影響,例如光照、吸收能量、熱量的因素,那么基態的電子就會上高能級軌道躍遷,可能會躍遷到第一激發態,也可能會躍遷到第二激發態,具體躍遷到哪個激發態取決于電子能量接受的大小(量子化)。

當電子吸收能量躍遷到激發態之后,如果沒有持續的能量吸收,那么電子過一段時間還會躍遷回到基態,并且在這個過程中釋放能量,躍遷過程中釋放能量的就是光,我們之前使用的日光燈管的就是通過原子躍遷的原理發光的。

其實激光的產生也是粒子躍遷,更準確的說是源于愛因斯坦基于粒子躍遷提出的受激輻射

受激輻射

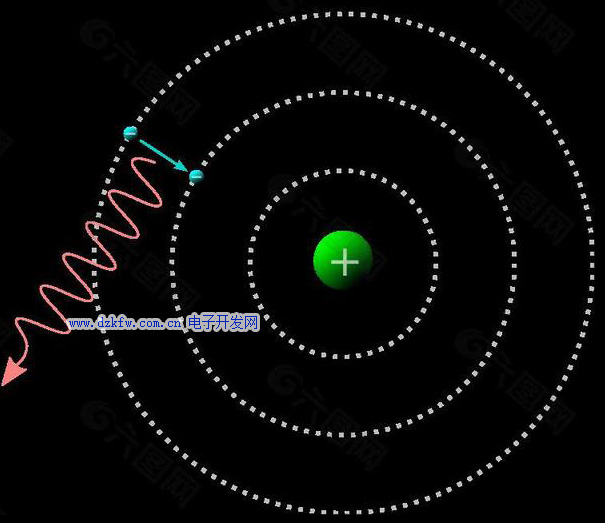

愛因斯坦提出了這樣一個假設:假設一個電子正處于第二激發態,準備向第一激發態躍遷(時間不確定),根據上面我們說講的,電子從高能級向低能級躍遷時需要以光的形式釋放能量,那么當電子還沒有進行躍遷的時候,恰好有一道光射進來,而且這道光的能量恰好等于電子向低能級躍遷釋放能量,那么會發生什么情況呢?

這道光就會誘導電子馬上躍遷到第一激發態,并且釋放出和這道光能量、相位一模一樣的光,如果第二激發態上還有電子,那么前一個電子釋放的光還會繼續誘導下一個電子釋放光,傳之無窮,有點類似于多米諾骨牌效應的感覺。

所以說如果我們想要制造出能量很強的光,我們就需要滿足兩個條件

一、有一個能量很強的光源作為誘導

二、有很多處于高能級的電子,在正常情況下,低能級的電子是要大于高能級電子的,這種情況是無法產生激光的,想要產生激光就必須實現粒子數反轉,也就是要高能級電子的數量大于低能級電子的數量

在1958年,第一臺激光器終于被制造出來,原理是利用氙燈作為誘導光源,然后通過電子在不同能級進行躍遷的方式復制出大量高能量的光,于是激光就誕生了。

返回頂部

返回頂部 刷新頁面

刷新頁面 下到頁底

下到頁底