пwҷC(jЁ©)Ц®ЛщТФДЬпwЖрҒн(lЁўi)КЗТт?yЁӨn)йЙэБҰЈ¬¶ш®a(chЁЈn)ЙъөДЙэБҰҷC(jЁ©)ЦЖәЬҸН(fЁҙ)лsЈ¬І»Н¬—lјюПВЙэБҰөДіЙТтУРІ»Н¬ЎЈҝөЯ_(dЁў)Р§‘Ә(yЁ©ng)лmИ»І»КЗпwҷC(jЁ©)ЙэБҰөДЦчБчәНЦчБҰЈ¬ө«І»ЙЩпwҷC(jЁ©)‘Ә(yЁ©ng)УГәуДЬФцјУЙэБҰЈ¬ДЗГҙЈ¬Я@КЗФхГҙЧцөҪөДДШЈҝ

ҝөЯ_(dЁў)Р§‘Ә(yЁ©ng)

ҝөЯ_(dЁў)Р§‘Ә(yЁ©ng)УЦҪРёҪұЪЧчУГ»тХЯҝВ¶чЯ_(dЁў)Р§‘Ә(yЁ©ng)ЎЈЛьЦvөДКЗБчуwЈЁЛ®Бч»тҡвБчЈ©УРлxй_(kЁЎi)ұҫҒн(lЁўi)өДБч„У(dЁ°ng)·ҪПтЈ¬лSЦшН№іцөДОпуwұнГжБч„У(dЁ°ng)өДғAПтЎЈ

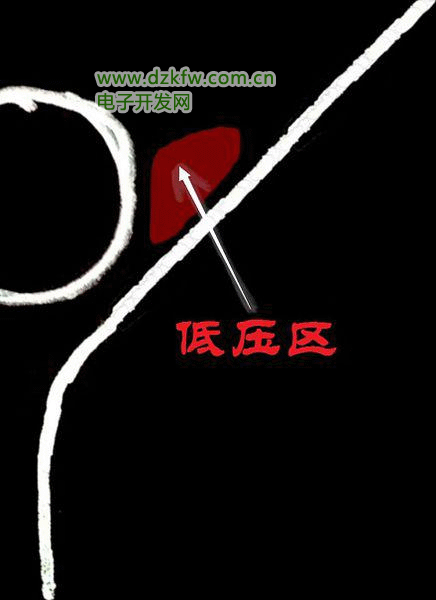

ИзЙПГжөД„У(dЁ°ng)ҲDЦРЈ¬Л®БчұҫҒн(lЁўi)ҙ№ЦұНщПВЧЯЈ¬ө«Тт?yЁӨn)йУРТ»ӮҖ(gЁЁ)Һ§УРЗъГжөДОпуwҝҝҪьәуЈ¬Л®Бчұ»ёДЧғБЛ·ҪПтЎЈ

ҝөЯ_(dЁў)Р§‘Ә(yЁ©ng)І»ЙЩИЛФЪЙъ»оЦРҝП¶ЁУцөҪЯ^(guЁ°)Ј¬Ц»КЗУРөДИЛӣ](mЁҰi)УРТвЧR(shЁӘ)өҪ¶шТСЎЈЧоіЈТҠ(jiЁӨn)өДАэЧУҫНКЗУГң«ЙЧҒн(lЁўi)ёДЧғЛ®БчЈ¬ИзПВҲDЈә

ҲDЦРөДАэЧУәЬ¶аИЛҹo(wЁІ)Твйg•ю(huЁ¬)УцөҪЈ¬°СЙЧЧУҝҝҪьЛ®БчәуЈ¬Л®БчёДЧғБЛБч„У(dЁ°ng)·ҪПтЈ¬ұ»ЙЧЧУОьТэБЛЯ^(guЁ°)Ғн(lЁўi)ЎЈ

ЙПГжөДҢҚ(shЁӘ)тһ(yЁӨn)ЦРЈ¬Из№ыјУҙуЛ®БчЈ¬ҫН•ю(huЁ¬)ҝҙөҪЙЧЧУНщУТҝҝҪьЎЈЛ®БчФҪҙуЈ¬ҝҝҪьөДФҪ¶аЎЈ

ЙЧЧУНщУТҝҝҪьөДіМ¶ИёъЛ®БчҙуРЎіЙХэұИЎЈ

ЙПГжҲDЦРСЭКҫөД¬F(xiЁӨn)ПуҫНКЗҝөЯ_(dЁў)Р§‘Ә(yЁ©ng)Ј¬ҝЙДЬХf(shuЁӯ)ёҪұЪЧчУГёьДЬЧҢИЛАнҪвТ»Р©ЎЈТ»Р©пwҷC(jЁ©)НЁЯ^(guЁ°)ҝөЯ_(dЁў)Р§‘Ә(yЁ©ng)ФцјУЙэБҰЈ¬Я@КЗФхГҙЧцөҪөДДШЈҝ

ЖдҢҚ(shЁӘ)І»лyАнҪвЎЈФЪЙПГжөД„У(dЁ°ng)‘B(tЁӨi)СЭКҫЦРЈ¬ЙЧЧУ°СЛ®БчөД·ҪПтёДЧғБЛЈ¬¶шОТӮғЦӘөАЈ¬Т»ӮҖ(gЁЁ)ОпуwөДЯ\(yЁҙn)„У(dЁ°ng)·ҪПт°l(fЁЎ)ЙъёДЧғЈ¬өГРиТӘТ»ӮҖ(gЁЁ)БҰЈ¬ҙ№ЦұөДЛ®БчёДЧғБЛЯ\(yЁҙn)„У(dЁ°ng)·ҪПтЈ¬Я@ӮҖ(gЁЁ)БҰп@И»КЗЙЧЧУҪoЛьөДЎЈёщ“ю(jЁҙ)ЕЈоDөЪИэ¶ЁВЙЈ¬ЙЧЧУҢҰ(duЁ¬)БчуwК©јУТ»ӮҖ(gЁЁ)Ж«ЮD(zhuЁЈn)өДБҰЈ¬ДЗГҙБчуwТІұШ¶Ё•ю(huЁ¬)К©ЕcОпуwТ»ӮҖ(gЁЁ)·ҙПтЖ«ЮD(zhuЁЈn)өДБҰЎЈ

ИзҙЛЈ¬Из№ыҢў°l(fЁЎ)„У(dЁ°ng)ҷC(jЁ©)°ІСbФЪҷC(jЁ©)ТнЙП·ҪЈ¬°l(fЁЎ)„У(dЁ°ng)ҷC(jЁ©)өДёЯЛЩҡвБчөДЯ\(yЁҙn)„У(dЁ°ng)·ҪПт°l(fЁЎ)ЙъЖ«ЮD(zhuЁЈn)Ј¬нҳЦшҷC(jЁ©)ТнөДЗъГжҙөіцЈ¬ёщ“ю(jЁҙ)ҝөЯ_(dЁў)Р§‘Ә(yЁ©ng)Ј¬Я@•ю(huЁ¬)ҪoҷC(jЁ©)ТнҺ§Ғн(lЁўi)Т»¶ЁөДЙэБҰЎЈХэИзПВҲDЦРөДЖ№ЕТЗтТ»ҳУЈә

ҲDЦРЖ№ЕТЗтЈ¬УГТ»ёщ№ЬЧУПтЖ№ЕТЗтөДУТӮИ(cЁЁ)ҙөҡвЈ¬ҪY(jiЁҰ)№ыЈ¬Ж№ЕТЗтЖ«ЮD(zhuЁЈn)БЛҡвуwЈ¬ҡвуw·ҙЯ^(guЁ°)Ғн(lЁўi)ТІҪoЖ№ЕТЗтТ»ӮҖ(gЁЁ)БҰЈ¬К№ЖдПтУТЯ\(yЁҙn)„У(dЁ°ng)ЎЈ

ЙПГжөДЖ№ЕТЗтөДАэЧУЈ¬Из№ы°СЖ№ЕТЗтПлПуіЙҷC(jЁ©)ТнЈ¬№ЬЧУҙөіцөДҡвуwПлПуіЙКЗ°l(fЁЎ)„У(dЁ°ng)ҷC(jЁ©)өДҙөҡвЈ¬ДЗГҙЖ№ЕТЗтөДПтУТЯ\(yЁҙn)„У(dЁ°ng)ҝЙТФПлПуіЙҷC(jЁ©)ТнПтЙПЯ\(yЁҙn)„У(dЁ°ng)Ј¬ТІҫНКЗ®a(chЁЈn)ЙъБЛЙэБҰЎЈ

¬F(xiЁӨn)ФЪөДҶ–(wЁЁn)о}КЗЈ¬Ж№ЕТЗтЯ@ӮҖ(gЁЁ)ЗъГжЈ¬һйКІГҙДЬЖ«ЮD(zhuЁЈn)ҡвБчЈҝҫЯуwФӯТтИзПВҲDЈә

ЧуГжөДҲAҙъұнЖ№ЕТЗтЈ¬УТЯ…Һ§јэо^өД°ЧҫҖҙъұніхКј?xЁ¬)вБчЎЈҡвЗтәНЖ№ЕТЗтЦ®йgөД°Яьc(diЁЈn)ҙъұнҙуҡв·ЦЧУЎЈ

п@И»Ј¬ФЪУГ№ЬЧУҢҰ(duЁ¬)Ж№ЕТЗтөДУТӮИ(cЁЁ)ҙөҡв•r(shЁӘ)Ј¬ҡвБч°ҙАн‘Ә(yЁ©ng)Ф“КЗ№PЦұөД·ҪПтЈ¬Я@ӣ](mЁҰi)УРеe(cuЁ°)Ј¬ө«КЗЈ¬УЙУЪёЯЛЩҡвБч•ю(huЁ¬)УРТ»ӮҖ(gЁЁ)ОьёҪЧчУГЈ¬Ль•ю(huЁ¬)ОьТэІўҺ§ЧЯЖ№ЕТЗтәНёЯЛЩҡвБчЦ®йgөДҡвуwЈ¬ҸД¶шФЪДЗӮҖ(gЁЁ)О»ЦГ®a(chЁЈn)ЙъТ»ӮҖ(gЁЁ)өНүә…^(qЁұ)ЎЈ

ёЯЛЩҡвБчҺ§ЧЯҡвуwКҫТвҲDЎЈ

өНүә…^(qЁұ)өДРОіЙЈ¬ұШИ»•ю(huЁ¬)·ҙЯ^(guЁ°)Ғн(lЁўi)У°н‘ҡвБчөДЯ\(yЁҙn)„У(dЁ°ng)·ҪПтЎЈ

ҪY(jiЁҰ)№ыҫНКЗЈ¬БчуwЈЁҡвБч»тХЯЛ®БчЈ©ИзЙПҲDЯ@·NЯ\(yЁҙn)„У(dЁ°ng)ЬүЫEЎЈЯ@ҫНКЗҝөЯ_(dЁў)Р§‘Ә(yЁ©ng)ЎЈ

әаАыЎӨҝөЯ_(dЁў)

ҝөЯ_(dЁў)Р§‘Ә(yЁ©ng)өД°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)ХЯһйәаАыЎӨҝөЯ_(dЁў)ЈЁ1886Дк6ФВ7ИХ- 1972Дк11ФВ25ИХЈ©Ј¬ЛыКЗТ»О»Б_сRДбҒҶ°l(fЁЎ)ГчјТЈ¬ҝХҡв„У(dЁ°ng)БҰҢW(xuЁҰ)өДй_(kЁЎi)НШХЯәНҪЁФO(shЁЁ)ХЯЎЈ

‘Ә(yЁ©ng)УГөДпwҷC(jЁ©)

ҪиЦъҝөЯ_(dЁў)Р§‘Ә(yЁ©ng)ФцјУЙэБҰөДпwҷC(jЁ©)УРГАҮш(guЁ®)ІЁТфөДYC-14ЎўЗ°МKВ“(liЁўn)өД°І-72өИөИЎЈ

°І–|ЦZ·т°І-72КЗТ»ҝоУЙЗ°МKВ“(liЁўn)°ІНРЦZ·тФO(shЁЁ)УӢ(jЁ¬)ҫЦФO(shЁЁ)УӢ(jЁ¬)Йъ®a(chЁЈn)¶МҫалxЖрҪөөДЯ\(yЁҙn)Э”ҷC(jЁ©)Ј¬ұұјsҙъМ–(hЁӨo)һйЎ°өV№ӨЎұЎЈ

°І-72Ј¬1977Дк12ФВ22ИХКЧпwЈ¬йL(zhЁЈng)28.1ГЧЈ¬ТнХ№31.9ГЧЈ¬ёЯ¶И8.7ГЧЎЈ

°І-72өД°l(fЁЎ)„У(dЁ°ng)ҷC(jЁ©)ҡвБчҸДҷC(jЁ©)ТнЙП·ҪНЁЯ^(guЁ°)Ј¬ҲDЦРҝЙТФҝҙөҪЈ¬ҷC(jЁ©)ТнЙП·ҪУРТ»—lәЪЙ«өДҺ§ оЈ¬ДЗКЗұ»ёЯңШҡвБчӣ_ЛўөДәЫЫEЈ¬°l(fЁЎ)„У(dЁ°ng)ҷC(jЁ©)Я@·N°ІЦГО»ЦГҢҰ(duЁ¬)ҷC(jЁ©)ТнөДІДБПТӘЗуәЬёЯЎЈ

°І-72АыУГҝөЯ_(dЁў)Р§‘Ә(yЁ©ng)Ј¬ТІҫНКЗёҪұЪЧчУГЈ¬ЧҢпwҷC(jЁ©)®a(chЁЈn)ЙъБЛо~НвөДЙэБҰЈ¬Я@ҝЙТФёДЙЖпwҷC(jЁ©)өД¶МҫалxЖрҪөДЬБҰЈ¬ЛьөДЖрпw»¬ЕЬҫалxКЗ620ГЧЈ¬Цшк‘»¬ЕЬҫалxһй420ГЧЎЈ°І-72пwҷC(jЁ©)өДФO(shЁЁ)УӢ(jЁ¬)іхЦФКЗТӘФЪәБҹo(wЁІ)ңК(zhЁіn)ӮдөДөШГжЙПК№УГЈ¬ұИИзЙіөШЎўІЭөШөИөИЎЈ

ҲDһй°І-72өДСЬЙъРНМ–(hЁӨo)°І-74.

іэБЛ°І-72Ј¬ГАҮш(guЁ®)ІЁТфөДYC-14ТІАыУГБЛҝөЯ_(dЁў)Р§‘Ә(yЁ©ng)Ғн(lЁўi)ФцјУЙэБҰЎЈ

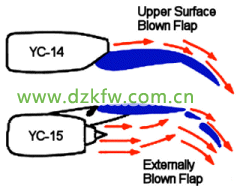

ҲDЖ¬н”ІҝһйYC-14°l(fЁЎ)„У(dЁ°ng)ҷC(jЁ©)өД°ІСbО»ЦГЈ¬ЕcЦ®ҢҰ(duЁ¬)ұИөДКЗYC-15ЎЈФЪYC-14ЦРЈ¬Из№ыӣ](mЁҰi)УРҷC(jЁ©)ТнөДҙжФЪЈ¬ҸД°l(fЁЎ)„У(dЁ°ng)ҷC(jЁ©)ӣ_іцөДҡвБчҢў•ю(huЁ¬)ЦұҫҖПтәуЯ\(yЁҙn)„У(dЁ°ng)Ј¬ө«ҷC(jЁ©)ТнөДҙжФЪЈ¬ёДЧғБЛҡвБчөДЯ\(yЁҙn)„У(dЁ°ng)·ҪПтЈ¬ҷC(jЁ©)ТнҪoҡвБчТ»ӮҖ(gЁЁ)БҰЈ¬·ҙЦ®Ј¬ҡвБчТІҪoБЛҡвБчТ»ӮҖ(gЁЁ)ОьБҰЈ¬Я@ҫНФцјУБЛпwҷC(jЁ©)өДЙэБҰЎЈ

ҲDһйYC-14Ј¬°l(fЁЎ)„У(dЁ°ng)ҷC(jЁ©)°ІСbФЪҷC(jЁ©)ТнЙП·ҪЈ¬Һ§Ғн(lЁўi)өДБнТ»ӮҖ(gЁЁ)әГМҺКЗ°l(fЁЎ)„У(dЁ°ng)ҷC(jЁ©)О»ЦГЭ^ёЯЈ¬ҝЙТФФЪТ»¶ЁіМ¶ИЙПңpЙЩ°l(fЁЎ)„У(dЁ°ng)ҷC(jЁ©)ҢҰ(duЁ¬)өШГж®җОпөДОьИлЎЈ

ҲDһйYC-14Ј¬°l(fЁЎ)„У(dЁ°ng)ҷC(jЁ©)Я\(yЁҙn)ЮD(zhuЁЈn)•r(shЁӘ)Ј¬®a(chЁЈn)ЙъҸҠ(qiЁўng)ҙуөДійОьЧчУГЈ¬ФЪіұқсөДМмҡвАпЈ¬Я@·N¬F(xiЁӨn)ПуІЕИЭТЧТҠ(jiЁӨn)өҪЎЈ

ЙПКАјo(jЁ¬)70 ДкҙъЈ¬ГАҮш(guЁ®)ҝХЬҠХJ(rЁЁn)һйC-130Я\(yЁҙn)Э”ҷC(jЁ©)ФЪЛЩ¶ИЎўәҪіМәНЭdЦШЙПУРІ»ЙЩҫЦПЮЈ¬УЪКЗПЈНыСРЦЖБнТ»·NЯ\(yЁҙn)Э”ҷC(jЁ©)Ғн(lЁўi)ИЎҙъЈ¬ғЙјТ№«Лҫ…ўЕcБЛёӮ(jЁ¬ng) Һ(zhЁҘng)Ј¬·Ц„eКЗІЁТфәНыңөАЎЈІЁТфНЖіцБЛYC-14Ј¬¶шыңөАНЖіцБЛYC-15ЎЈYC-14өДФҮпwКЗіЙ№ҰөДЈ¬Ц»КЗУЙУЪЖдЛыФӯТтЈ¬YC-14ұ»ИЎПыБЛЎЈ

YC-14АыУГөДҝөЯ_(dЁў)Р§‘Ә(yЁ©ng)Ј¬ФЪпwҷC(jЁ©)ФO(shЁЁ)УӢ(jЁ¬)ЙПТІҪРНвҙөҪуТнФцЙэјјРg(shЁҙ)ЎЈНвҙөЈ¬јИҝЙТФНщҷC(jЁ©)ТнЙПұнГжҙөЈ¬ТІҝЙТФНщҷC(jЁ©)ТнПВұнГжҙөЎЈҫНПсYC-15ДЗҳУЈә

YC-15АыУГНвҙөҪуТнФцЙэЎЈ

YC-15өДҷC(jЁ©)Тнәу¶ЛПтПВҸқХЫЈ¬ёДЧғБЛ°l(fЁЎ)„У(dЁ°ng)ҷC(jЁ©)ҡвБчЯ\(yЁҙn)„У(dЁ°ng)·ҪПтЧоҪKЧҢҡвБчРұПтПВЯ\(yЁҙn)„У(dЁ°ng)Ј¬Һ§Ғн(lЁўi)ЕcYC-14ПаЛЖөДР§№ыЎЈҷC(jЁ©)ТнЖИК№ҡвБчНщПВЧЯЈ¬ДЗГҙ·ҙЯ^(guЁ°)Ғн(lЁўi)Ј¬ҡвБчҪoБЛҷC(jЁ©)ТнТ»ӮҖ(gЁЁ)ПтЙПөДЙэБҰЎЈ

ҲDЦРЛщКҫҪРЧцҪуТнЈ¬ЛьКЗҝЙ„У(dЁ°ng)өДЈ¬ҝЙТФЧцПтПВЖ«ЮD(zhuЁЈn)әНКХ»ШөД„У(dЁ°ng)ЧчЎЈ

әуҒн(lЁўi)өДC-17ӯh(huЁўn)Зт°ФНхIIIЈ¬ІЙУГБЛYC-15Я@·NНвҙөҪуТнФцЙэјјРg(shЁҙ)Ј¬Жрпw•r(shЁӘ)Ј¬c17өДҪуТнПтПВҸқХЫЈ¬°l(fЁЎ)„У(dЁ°ng)ҷC(jЁ©)ҮҠіцёЯЛЩҡвБчҙтФЪҪуТнЙПЈ¬ҡвБчёДЧғБЛ·ҪПтЈ¬ПтПВЧЯЈ¬Я@ҹo(wЁІ)ТЙ•ю(huЁ¬)ФцјУc-17өД¶МҫалxЖрпwДЬБҰЈ¬ЛьҝЙТФҸД1064ГЧөД¶МЕЬөАЙПЖрпwЎЈЯҖҝЙТФҸДОҙҪӣ(jЁ©ng)ёДЙЖөДЕЬөАЙПЖрҪөЎЈ

c-17ПтПВҸқХЫөДҪуТн

ҪуТнөДЧчУГіэБЛФЪЖрпw•r(shЁӘ)ФцјУпwҷC(jЁ©)өДЙэБҰНвЈ¬ФЪпwҷC(jЁ©)»¬РРҪөВд•r(shЁӘ)Ј¬Из№ыҪуТнПтПВҸқХЫЈ¬ЯҖДЬЖрөҪәЬәГөДЧиБҰЧчУГЈ¬Я@•ю(huЁ¬)ҪөөНпwҷC(jЁ©)өД»¬ЕЬҫалxЎЈ

·ө»Шн”Іҝ

·ө»Шн”Іҝ ЛўРВн“(yЁЁ)Гж

ЛўРВн“(yЁЁ)Гж ПВөҪн“(yЁЁ)өЧ

ПВөҪн“(yЁЁ)өЧ